ডিএনএ-এর ক্রমবিন্যাস থেকে কি ভারতীয় জনসম্প্রদায়ের উৎস জানা সম্ভব? সাম্প্রতিক গবেষণা তেমনটাই দাবি করছে।

একটা গোটা সম্প্রদায় যাতে একই জিনগত রোগে নিশ্চিহ্ন না হয় যায়, সেটা নিশ্চিত করার সহজতম উপায় হলো, বিবাহ একই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত না রাখা। ডিএনএ-র ক্রমবিন্যাসে (DNA sequence) যত বৈচিত্র্য আসবে, তত স্বাস্থ্যবান হবে সেই সম্প্রদায়।

আজ আমরা জানি যে জিনগত রোগ পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়ের মাধ্যমেই আসতে পারে। এমনকি ডিএনএ-র মধ্যে কোন বিন্যাস থাকলে কোন রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, সেই তথ্যও আছে আমাদের কাছে (তথ্যটা অনেকাংশেই সম্পর্কস্থাপক তথ্য বা correlation data, অর্থাৎ অমুক রোগ থাকলে অমুক ডিএনএ দেখা গেছে কিন্তু শুধুমাত্র সেই ডিএনএ বিন্যাস রোগের কারণ নাও হতে পারে)। তবে গবেষকরা এমন উপদেশ দিয়ে থাকেন যে বিশেষ কিছু রোগের সাথে সম্পর্কিত কোনো ডিএনএ বিন্যাস আছে কিনা, সেইটে একবার দেখিয়ে নেওয়া ভালো। তাহলে জীবনসাথী নির্বাচন কিংবা সন্তানধারণের মতো সিদ্ধান্তগুলো নিতে কিছুটা সুবিধে হবে।

আমরা কোথা থেকে এসেছি?

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, ভারতীয়দের দুভাগে ভাগ করা হয়। একদল দ্রাবিড়ীয় (Dravidians), তারা উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা। আরেকদল আর্য (Aryans), তারা ইউরোপ থেকে এসেছে।

এটা কি সত্যি? কিভাবে জানি এটা সত্যি?

আমাদের প্রত্যেকের কোষের ভিতর থাকে সরু, লম্বা ফিতের মতো ডিএনএ, যা আমাদের জৈবিক তথ্য বাক্সবন্দী করে রাখে। পুরোপুরি না হলেও খানিকটা এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের সেইসব বৈশিষ্ট্য, শারীরিক, মানসিক কিংবা চারিত্রিক, যেগুলো আমরা বাপমায়ের থেকে পেয়েছি, যেগুলো তারা তাদের বাপমায়ের থেকে পেয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডিএনএ-তে বন্দী তথ্য যদি পড়ে ফেলা যায়, আমাদের অতীত সম্পর্কে অনেকটাই জানা যাবে।

এই তথ্য আছে নাগালের মধ্যেই, কয়েকটা কোষ চাই খালি। কয়েক ফোঁটা রক্ত, একটুখানি কলা বা টিসু (tissue), কয়েকটা চুল, দাঁত — এদের প্রত্যেকের মধ্যেই যথেষ্ট কোষ থাকে,যা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিএনএ পাওয়া সম্ভব। সেই ডিএনএ-তে থাকা তথ্য ঘেঁটে অতীত সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

একটা বিশাল জনসংখ্যার ডিএনএ ক্রমবিন্যাস পড়লে দেখা যায় তার অনেকটাই লোকনির্বিশেষে একই (বা অনেকের মধ্যেই একই)। সেই ক্রমবিন্যাস-এ জনে জনে তফাৎ হয় কয়েকটা জায়গাতেই। সেই কারণেই সব মানুষেরই একই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে। যেমন চোখ-মুখ-নাক থাকে সবারই, কিন্তু তারা একে অপরের থেকে আলাদা দেখতে হয়।

খতিয়ে দেখলে ডিএনএ-র ক্রমবিন্যাসে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে ঘুরেফিরে একই প্যাটার্ন বা নকশা দেখা যায়। সেই কারণে একই পরিবারে দাদু-বাবা-নাতি সবার কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন নাকের গঠন, একই থাকে।

ডিএনএ-র ৯৯.৮ শতাংশের সঠিক ভূমিকা, অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্যের পিছনে ডিএনএ-র কোন অংশ দায়ী, সেটার অনেকটাই এখনো অজানা। তবু এই ক্রমবিন্যাসে অন্তর্নিহিত তথ্য গবেষকদের কাজে লাগে। আর এ রকমই উৎসুক গবেষকদের দলে পড়েন CSIR-সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি (CCMB)-র ড: কুমারাস্বামী থঙ্গরাজ-এর ল্যাব-এর গবেষকরা। তাঁরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ডিএনএ-র মধ্যে মিল খোঁজেন। এর থেকে তাঁরা একটা সম্প্রদায়ের সাথে আরেকটার সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেন। তাঁরা এইভাবে গবেষণা করে যেটা পেলেন, তা বেশ অপ্রত্যাশিত। ভারতীয় জনসম্প্রদায়ের অতীত সম্বন্ধে যা জানতাম, তার থেকে পুরোপুরি আলাদা।

এবার দেখা যাক, এদের ডিএনএ কি বলে। এদের ডিএনএ ক্রমবিন্যাস কি এদের মধ্যে কোনো সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে? নাকি এরা সেই প্রাচীন দুটো গোষ্ঠী — আর্য আর দ্রাবিড়ীয়— তাদেরই বংশোদ্ভূত?

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সূচনা

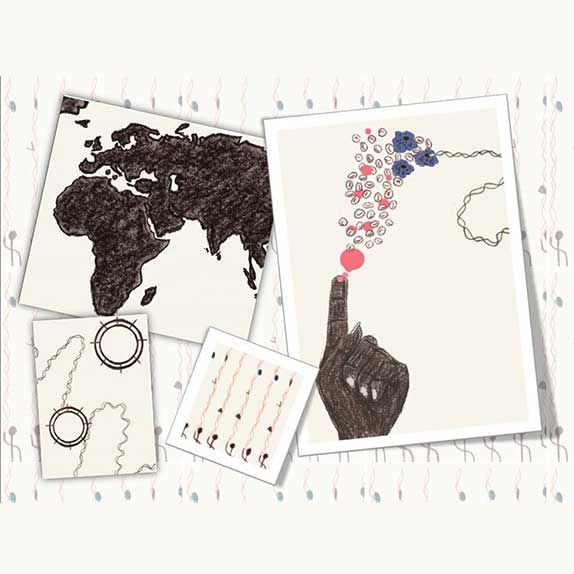

CCMB-র গবেষকরা নির্ণয় করলেন যে ভারতের জনগোষ্ঠীর মূলে রয়েছে দুটো আলাদা জনগোষ্ঠী — আদিম দক্ষিণ ভারতীয় বা Ancestral South Indians (ASI) আর আদিম উত্তর ভারতীয় বা Ancestral North Indians (ANI)। এই দুই সম্প্রদায়েরই যাত্রা শুরু হয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশ থেকে, কিন্তু তাদের যাত্রাপথ ছিল ভিন্ন।

প্রথম যাত্রায় আফ্রিকা থেকে উপকূল ধরে মানুষ ভারতে এসে পৌঁছেছিল। তাদের একাংশ দক্ষিণ ভারতে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করলো এবং আদিম দক্ষিণ ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সূত্রপাত করলো। একাংশ গেল আন্দামান দ্বীপে (এখনো সেখানে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে)। আর একটা অংশ আরো এগিয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়ার দিকে, যেখানে তারা অস্ট্রেলিয়া-র আদিম জনগোষ্ঠী বা জাতির সূচনা ঘটায় ।

দ্বিতীয় যাত্রায় মানুষ আফ্রিকা থেকে উত্তরমুখে রওনা দিলো। একদল গেল ইউরোপে, আরেকদল মধ্যপ্রাচ্য পেরিয়ে ভারতে এলো এবং আদিম উত্তর ভারতীয় জনসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলো।

দ্বিতীয় যাত্রাটা এর ঠিক কতবছর পর হয়েছিল, সেটা এখনো গবেষণার বিষয়।

৪০০০ বছর আগে অব্দি এই দুটি প্রজাতি বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা প্রজাতির জন্ম দিলো। তখনো একে অপরের সাথে তারা মিশ খায়নি।

এরকম নয় যে মানবজাতির এক আদি বংশ ভারতে শুরু হয়েছিল। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা পথে একই মহাদেশ থেকে একই জনসংখ্যার দুটি শাখা ভারতে এসেছিল এবং বিচ্ছিন্নভাবে দুটো আলাদা স্থান জুড়ে ছিল। আমরা সকলেই সেই দুটো গোষ্ঠী (আদিম উত্তর ভারতীয় আর আদিম দক্ষিণ ভারতীয়) থেকে উদ্ভূত। এরপর অবশ্যই আরো নতুন গোষ্ঠী এসেছে ভারতে, তবে ভারতের অধিবাসিদের ডিএনএ-তে তাদের অবদান সীমিত।

এখানেই শেষ নয়।

এই গবেষণাতে এটাও দেখা গেল যে গত ২০০০ বছরে বেশিরভাগ গোষ্ঠীই বিবাহ এবং বংশবিস্তারকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। যেকারণে এসব গোষ্ঠীর ডিএনএ-র চালচিত্রে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

জনন কোষ বাদ দিলে বাকি সব দেহকোষে ডিএনএ দু’কপি করে থাকে, এবং এই দুই কপি হুবুহু এক হয় না — একেকটা কপি একেকজন জন্মদাতা বাপমায়ের থেকে পাওয়া। অনেকসময় একটা ডিএনএ রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় কিন্তু অন্য আর এক কপি ডিএনএ একই রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে পারে। যাদের এরকমটা হয়, তাদের রোগের বাহক (carrier) বলি আমরা। অর্থাৎ তারা নিজেরা রোগে ভুগবে না কিন্তু রোগটা পরের প্রজন্মে চালান করতে পারে।

দুজন বাহকের থেকে জাত শিশুর ক্ষেত্রে একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। তাদের দু’কপি ডিএনএ-ই এমন হতে পারে যেগুলো রোগের পূর্বাভাস দেয় বা রোগটাকে সুনিশ্চিত করে। সেটা না হলেও নিদেনপক্ষে তাদেরও রোগের বাহক হয়ে থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এই ঘটনার ফলেই বেশ কিছু প্রত্যাবর্তনশীল রোগের (recessive disease) আবির্ভাব হয়েছে, অর্থাৎ এমন রোগ যা এক প্রজন্মে আড়ালে থেকে পরের প্রজন্মে ফিরে আসতে পারে। যেমন, আলকাপটনুরিয়া (alkaptonuria) বা সিকল সেল এনিমিয়া (sickle cell anemia)। বা গোষ্ঠী-বিশেষ রোগ যেমন কর্নাটকের হান্ডিগড়ু রোগ।

ছবির সূত্র : ঈপ্সা জৈন

মূল লেখাটি ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিজ্ঞান টিমের অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।

The post আমরা কোথা থেকে এসেছি? appeared first on বিজ্ঞান - বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম (An online Bengali Popular Science magazine).