জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড (GM Food) কি? কেন এর সচেতনতা আমাদের সমাজে আজ একান্ত দরকার?

“হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়

এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,

পদ–লালিত্য–ঝঙ্কার মুছে যাক

গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো !

প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা—

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী–গদ্যময় :

পূর্ণিমা–চাঁদ যেন ঝল্সানো রুটি ॥”

সুকান্ত ভট্টাচার্য ।

ক্ষণজন্মা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছিলেন “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়”। সত্যিই তো পেটে ক্ষিধে থাকলে কবেই বা আর চাঁদের সৌন্দর্য মানুষের ভালো লেগেছে। তা এই মুহূর্তে না হলেও, আগামী ৫০ বছরের মধ্যে যে দুবেলা ভরপেট খেতে পাওয়াটা অনেক মানুষের প্রধান সমস্যা হতে চলেছে এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কিন্তু অনেকটাই সহমত।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটা ছিল কৃষিবিপ্লব, যখন আমাদের পূর্বসূরিরা শিকার-প্রধান যাযাবর জীবন ছেড়ে চাষবাস-প্রধান সামাজিক জীবন শুরু করেছিল। সভ্যতার সেই আদিলগ্ন থেকেই ফলন বাড়ানোর জন্য আর্টিফিসিয়াল সিলেকশন বা কৃত্রিম প্রজনন আমাদের একটা বড় হাতিয়ার। আজকের ধান বা ভুট্টা গাছকে আমরা নিজেদের প্রয়োজনেই আগাছা থেকে বেছে নিয়েছি। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যা, প্রয়োজন, আর চাহিদা সবই বেড়েছে। কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি সরিয়ে এসেছে মোটরগাড়ি আর রেলগাড়ি। আর কৃষিতে ফলন বাড়াতে এসেছে কেমিকাল ফার্টিলাইজার্স বা রাসায়নিক সার, যা আদতে মাটির তলায় জমে থাকা ফসিল ফুয়েল এবং আজ প্রায় শেষের পথে। ফলস্বরূপ আজ খাদ্য সুরক্ষা মানবজাতির একটা বড় সমস্যা।

স্বভাবতই গোটা পৃথিবীতে অনেক বিজ্ঞানী এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। নতুন কিছু আবিষ্কার নিয়ে তাঁরা অনেকটাই এগিয়ে গেছেন, যেমন বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সিং (BNF) কিংবা জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড (GM food)। বর্তমান লেখার বিষয়বস্তু এই GM ফুড।

জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড (GM Food) কি জিনিস আর কিভাবেই তা তৈরি হয় ?

যেসব খাদ্যদ্রব্য বা গাছেদের আমরা নিজেদের প্রয়োজনে জিন-গত পরিবর্তন করি, সেগুলোকেই বলে জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড (GM Food)। GM Food-এর প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে জিন কি বস্তূ সেটা ছোট করে বলে নি।

সব জীবের শরীর প্রচুর কোষ (cell) দিয়ে তৈরি। প্রত্যেক কোষে আছে ডি এন এ (Deoxy-ribo Nucleic Acid/DNA)। এক একটা DNA অণু দুটো লম্বা শৃঙ্খল দিয়ে তৈরী, যারা একে ওপরের চারিপাশে প্যাচানো থাকে।

এই DNA-শৃঙ্খলের এক-একটা অংশ, যাতে একটা বিশেষ প্রোটিন নির্মাণের নির্দেশাবলী থাকে, তাকে জিন বলে। জীবদেহের সমস্ত গঠন, ক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ এই DNA-র ভিতরের জিনেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এরা সরাসরি কিছু করে না। এর জন্য আর এন এ (RNA) বা সেনাপতি ও প্রোটিন (protein) বা সৈন্যদের দিয়েই কাজ উদ্ধার করে (কিভাবে, তার বর্ণনা এখানে দেখো)। এই যে বাবা মায়ের সাথে ছেলে মেয়ের চেহারার মিল থাকে সেটাও এই জিন-দের খেলা।

গাছেদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, ফলন, কম বৃষ্টিতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা, ক্ষতিকর জীবাণুদের থেকে নিজেদের রক্ষা করা, এইসব বৈশিষ্ট্যগুলোও জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইরকম একটা বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৭০-এ গ্রীন রেভোল্যুশন হয়েছিল। তার কিছু বছর আগে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী Norman E. Borlaug গম গাছের “বামন প্রকৃতি” (dwarf trait) আবিষ্কার করেন। লম্বা গম গাছে যখন প্রচুর গম ধরতো তখন তার ভারে গম গাছ সহজেই উল্টে যেত। এর ফলে প্রচুর গম মাঠেই নষ্ট হয়ে যেত। এটা দূর করার জন্য Dr. Borlaug “বামন” (dwarf) গম গাছ খুঁজে বার করেন যার কাণ্ড ছোট, খুব শক্ত, এবং ফলন ভালো। এই আবিষ্কারে কৃত্রিম প্রজননকে হাতিয়ার করেন তিনি। তারপর এই আবিষ্কার ধান গাছেও হয়। এইসব আবিষ্কার প্রয়োগের ফলেই ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৭০-এর গ্রীন রেভোল্যুশন হয়। অনেক পরে গবেষণার ফলে জানা যায় “dwarf trait” আসলে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বর্তমানে দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি আর কৃষিজমির হ্রাস পাওয়ার ফলে গ্রীন রেভোল্যুশন-এর প্রভাব অনেকটা কমে গেছে। তাই এখন ফলন আরও বৃদ্ধি করার নতুন উপায় বার করা প্রয়োজন। জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড (GM Food) হল এই ফলন বাড়ানোর একটা আধুনিক উপায়।

কোনো একটা গাছের জিন-গত পরিবর্তন করা হয় তার DNA-র মধ্যে অন্য জীবের (গাছ, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) জিন ঢুকিয়ে। প্রকৃতিতে জিন ট্রান্সফার ব্যাকটেরিয়া থেকে গাছপালায় বা একটা গাছ থেকে অন্য গাছে সবসময় ঘটে চলেছে। ল্যাবরেটরিতে গবেষকরা জেনেটিকালি মডিফাইড উদ্ভিদ তৈরী করে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম (agrobacterium) নামক এক উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে। অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের জিন ট্রান্সফার করার ক্ষমতা। সোজা কথায় বলতে গেলে এরা এক ধরনের বাহক। গাছেদের যেসব ভালো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন (যেমন dwarf trait এর জিন) আবিষ্কার হয়েছে এতদিন ধরে, সেগুলোকেই প্রথমে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম-এর কোষে ঢোকানো হয়। তারপর সেই পরিবর্তিত অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম-এর সাহায্যে সেই জিন গাছেদের শরীরে ঢোকানো হয় তাদের কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের উন্নতি ঘটাতে, যাতে তারা জীবাণুদের হাত থেকে বাঁচতে পারে কিম্বা বেশি ফলন দেয়। পুরো প্রক্রিয়াটির ছবি নিচে দেওয়া হলো।

তবে এর কিছূ সমস্যাও আছে। যেমন অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম-এর সাহায্যে গাছেদের দেহে কোনো জিন প্রবেশ করালে এটা একদম একটা ভাগ্যনির্ভর ঘটনা, জিন-এর অনুপ্রবেশ যে কোনো কোষে হতে পারে। তার ফলে অনেক সময় জেনেটিক পরিবর্তনের ভালো প্রভাবগুলো কমে যায়। আবার অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম-এর সাহায্যে জেনেটিকালি মডিফাইড উদ্ভিদ তৈরী করে তা বাজারজাত করতে ৭-১০ বছর সময় লেগে যায়। আর ঠিক তাই এখন আরো উন্নত প্রযুক্তি, যেমন জিন এডিটিং (gene editing) এসে গেছে। জিন এডিটিং-এর সাহায্যে এখন আরো সহজেই জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড উত্পাদন করা যাচ্ছে।

(সূত্র-http://2010.igem.org/Team:Nevada/Agrobacterium_Transformations)

জিন এডিটিং কি এবং এর সাহায্যে কিভাবে GM foods তৈরী হচ্ছে ?

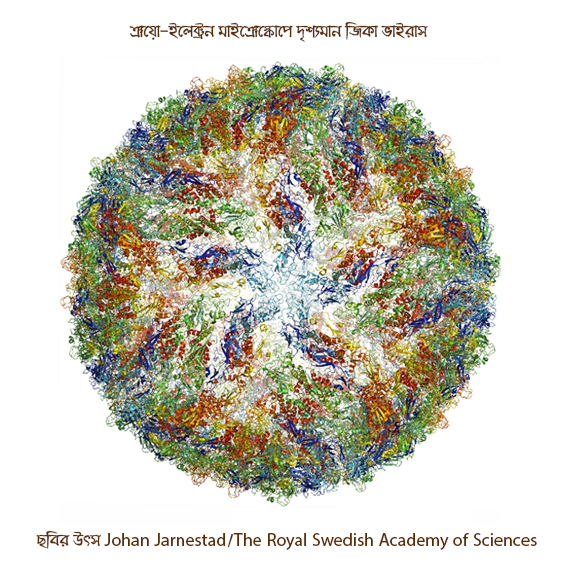

খুব সহজ ভাষায় এটা অনেকটা ওয়ার্ড প্রসেসর (word processor)-এর সাহায্যে কোনো ডকুমেন্ট এডিট করার মতই একটা ব্যাপার। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে। তুমি কোনো ডকুমেন্ট টাইপ করার সময় কিছু বানান ভুল করলে যেমন সহজেই রিপ্লেস (replace) বা এডিট (edit) ব্যাবহার করে সেই ভুল টাকে শুধরে নিতে পারো, ঠিক তেমনই কোষ থেকে খারাপ জিনকে জিন এডিটিং-এর দ্বারা শুধরে ফেলা যায়। সাধারণত কোনো জীবের প্রয়োজনীয় জিন-এ পরিবর্তন (mutation) ঘটলে তার ফল অনেক সময় খুব খারাপ হয়। তখন বিজ্ঞানীরা Cas9 নামক এক ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন দিয়ে সেই দুষ্টু জিনটাকে কেটে বাদ দিয়ে একটা ভালো জিন দিয়ে বদল করে ফেলে। Cas9 নামক প্রোটিন ব্যাক্টরিয়ারা দূষ্টু ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে ব্যবহার করে। তাহলে কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা, এই Cas9 আসলে ব্যাক্টেরিয়াদের একটা অতি সুক্ষ কাঁচি (molecular scissor), তাই না?

গবেষকরা এখন এই Cas9 ব্যবহার করে খুব সহজে ও কম সময়ে উপকারী জিন গাছে ঢোকানোর পদ্ধতি বার করেছে। নিচের ছবিতে প্রক্রিয়াটা দেখানো হলো। এই প্রযুক্তিতে ভালো ফলনশীল ধান বা কম বৃষ্টিতেও বেঁচে থাকবে এইরকম ফসলের বীজ খুব শীঘ্র তৈরি করতে পারা যাবে এরকম আশা করা হচ্ছে। প্রথাগত পদ্ধতিতে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম-এর সাহায্যে জেনেটিকালি মডিফাইড উদ্ভিদ তৈরী করা একটা সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ বিষয়। তাই জিন এডিটিং-এর মাধ্যমে জেনেটিকালি মডিফাইড প্লান্টস এই মুহূর্তে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কোম্পানি জিন এডিটিং-এর সাহায্যে তৈরী মাশরুম, উন্নত ফলনশীল ভুট্টা, টোম্যাটো নিয়ে বাজারে হাজির হয়েছে এর মধ্যেই। ব্যাপারটা বেশ মজার, না? জিন এডিটিং-এর দ্বারা জেনেটিকালি মডিফাইড উদ্ভিদ তৈরীর পুরো খুঁটিনাটি ব্যাপারটা নাহয় আর এক দিনের জন্য তোলা থাক। আরো জানতে তোমরা নিচের লেখা আর ভিডিওগুলো দেখো।

(সূত্র : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2016.00506/full)

তাহলে GM ফুডস নিয়ে সমস্যাটি কোথায় আর এর সমাধান কি ?

GM ফুডস কোনো সোনার চামচ নয় যে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। তবে এটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত যে আফ্রিকা, এশিয়া সহ অনেক জায়গায় খাদ্য সুরক্ষা দিতে GM ফুড সক্ষম হচ্ছে। আবার এটাও সত্যি এই GM ফুড-এর ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে। কিছু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে। যেমন অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ করে যে জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড মানেই সেগুলো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া-র ডিএনএ নিয়ে পরিবর্তন করা। অনেক সময় এটা করা হয় কিন্তু ঘটনা সর্বদা ওরকম নয়। আবার অনেকেই ভয় পায় যে অনেক সময় আমরা কোনো জীবের জিন পরিবর্তন করলে তার ফল খারাপ হতে পারে। যেমন GM ফুড-এর পরাগরেণু (pollen) ছড়িয়ে পড়ার ফলে অনেক আগাছার বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক প্রতিবাদী গোষ্ঠীর মতে GM ফুড শরীরের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক সত্যি কিনা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত নয় এবং আরো বিশদ গবেষণার প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি National Academy of Science, USA মতামত দিয়েছে যে মানুষের শরীরের ওপর GM ফুড-এর কোনো খারাপ প্রভাবের প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি (এখানে বিস্তারিত খবরটা দেখো, এখানে সেই নিয়ে আলোচনা দেখো)। আর তাছাড়া কেই বা খালি পেটে স্কুল বা অফিস যেতে চায় বলোতো ?

তথ্য সুত্র ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেলস

- GMO নিয়ে আরো তথ্য: More Information About GMOs

- GMO কি এবং সেটা রেডিয়েশন মিউটাজেনেসিস বা প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতির থেকে উচ্চমানের কেন: The effect of plant breeding at the DNA level

- GMO কিভাবে চাষবাস ও পরিবেশরক্ষায় সাহায্য করেছে: http://www.pgeconomics.co.uk/publications এবং International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications

- GMO-র সাহায্যে পেঁপে চাষ-এর একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়েছিল: How Are GMOs Created? | The Hawaiian Rainbow Papaya Story

- GMO সংক্রান্ত ভুল ধারণা নিয়ে TEDx talk: Pushing Boundaries in Agriculture

- CRISPR-Cas9-এর মাধ্যমে জিন এডিটিং নিয়ে কিছু কথা: Genome Engineering with CRISPR-Cas9: Birth of a Breakthrough Technology

এই লেখাটি মনোযোগসহকারে পড়ে মূল্যবান কিছু মন্তব্য করেছেন ড: ইন্দ্রনীল মল্লিক, ড: সরিৎ পাল ও মিসেস শীর্ষা পাল। তাদের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

The post কৃষিজগতের নতুন বিপ্লব: জেনেটিকালি মডিফাইড ফুড appeared first on বিজ্ঞান - বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম (An online Bengali Popular Science magazine).